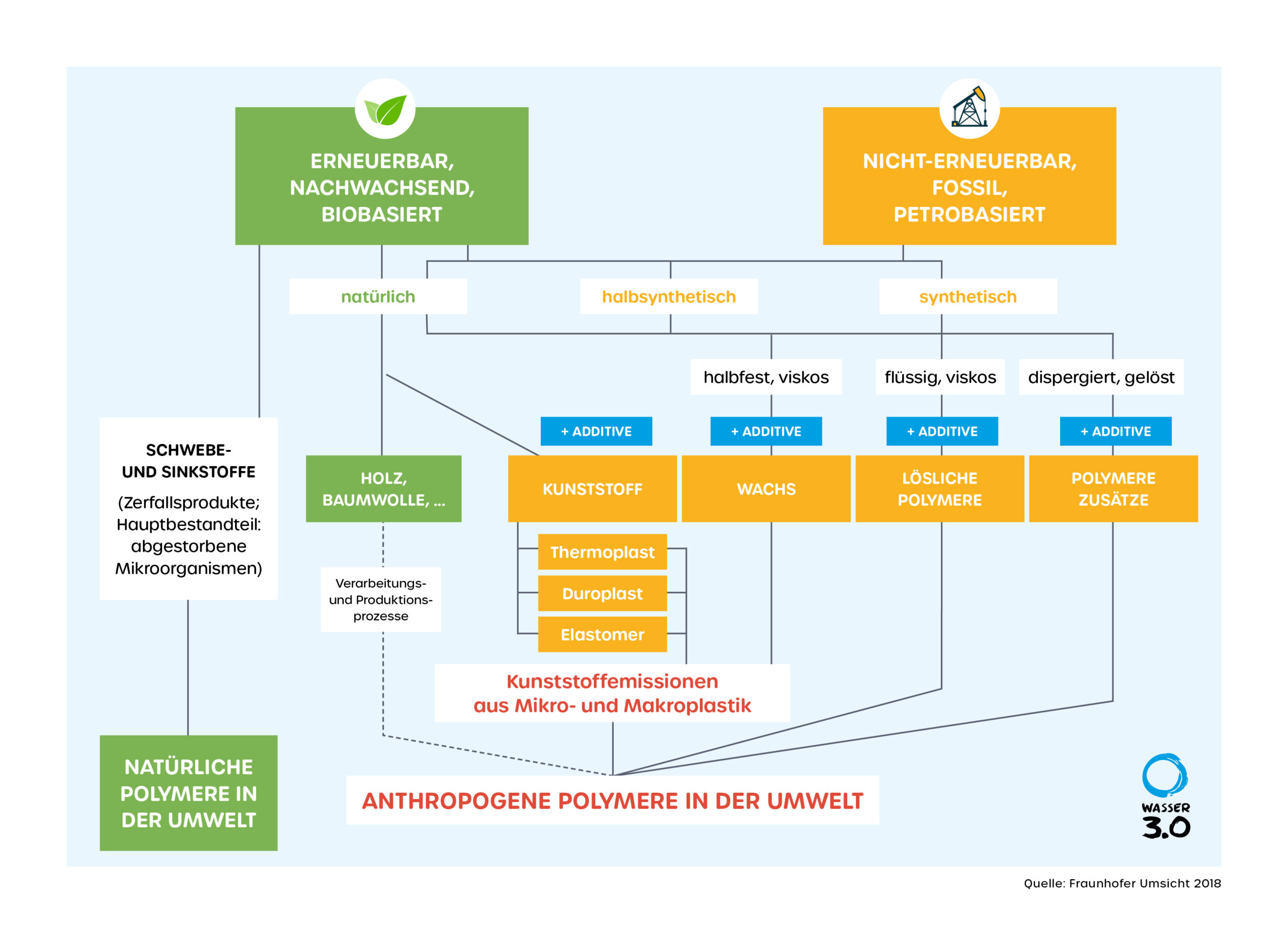

Vom Alltagshelfer zum Umweltproblem: Polymere, Kunststoffe, Plastik & Co

Kunststoffe – umgangssprachlich auch Plastik – werden weltweit in einer breiten Palette von Konsumgütern wie Kleidung, Haushaltsgegenständen und Spielzeug verwendet. In industrieller und gewerblicher Produktion sind sie elementare Bestandteile. 2018 wurden weltweit rund 360 Mio. Tonnen Kunststoff produziert. Damit hat sich das reine Produktionsvolumen von Kunststoffen seit den 1970er Jahren weltweit versiebenfacht, Tendenz weiter massiv ansteigend.

Die vielfältige und übermäßige Verwendung von Kunststoffen verursacht hohe Mengen an Kunststoffabfällen. Obwohl ein Großteil deponiert oder in Müllverbrennungsanlagen verwertet, ein kleiner Teil auch recycelt wird, gelangen enorme Mengen über unsachgemäße und unzulängliche Entsorgung, Leckagen oder sonstige Verluste in die Umwelt.

Was sind Polymere?

Polymere sind langkettige Moleküle, die aus kleineren sich wiederholenden Einheiten, den sogenannten Monomeren, aufgebaut sind. Einige Polymere enthalten nur einen Typ von Monomerbausteinen; andere, die als Copolymere bekannt sind, können zwei oder mehr verschiedene Arten von Monomeren enthalten.

Die Anordnung von Polymerketten über mehrere Längenskalen und ein detailliertes Verständnis der Eigenschaften von Kunststoffen, einschließlich ihres Abbaus und ihrer unterschiedlichen Strukturen, ist eine zentrale Herausforderung in der Polymerwissenschaft. Wir haben hier ein paar wesentliche Informationen zusammengestellt.

Wie werden Polymere hergestellt?

Inhalte von YouTube sind momentan zum Schutz Ihrer Daten gesperrt. Mit dem Entsperren des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr InformationenWie viele unterschiedliche Polymere gibt es?

Es gibt rund 200 verschiedene Polymerarten, darunter bekannte Vertreter wie Polyethylen, Polypropylen oder auch Polystyrol. Diese wiederum besitzen diverseste Unterkategorien und werden zu Millionen von Produkten verarbeitet.

Ihre spezifischen Funktionalitäten und anwendungsbezogenen Eigenschaften erhalten kunststoffbasierte Produkte, indem den Polymeren weitere Chemikalien ("Additive") beigemischt werden. Darunter sind zum Teil hochtoxische Stoffe wie Weichmacher, wasserabweisende per- und polyfluorierte Verbindungen oder Bisphenol-A.

Was sind Kunststoffe?

Kunststoffe sind aus synthetischen Polymeren aufgebaut. Sie ermöglichen unser modernes Leben. Zusammen mit verschiedenen Additiven (wie Stabilisatoren, Flammschutzmitteln und Weichmachern), die die physikalischen Eigenschaften des Materials beeinflussen. Sie sind leicht und belastbar, lassen sich zu Fasern und Folien, aber auch zu großen Bauteilen verarbeiten, aufschäumen und in jede erdenkliche Form bringen.

Inhalte von YouTube sind momentan zum Schutz Ihrer Daten gesperrt. Mit dem Entsperren des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr InformationenWas ist Plastik?

Plastik ist der umgangssprachliche Ausdruck für Kunststoffe. Unter Plastik werden alle möglichen Kunststoffe zusammengefasst. Kunststoffe werden vor allem aus Erdöl (fossilen Rohstoffen) mit vielen, teils giftigen Zusatzstoffen hergestellt. Der am häufigsten verwendete Kunststoff ist Polyethylen.

Man spricht auch oft von Plastik, wenn wir von Kunststoffabfall sprechen, während in der Produktion und Verarbeitung von synthetischen Polymeren als Produkt meinst ein Kunststoffprodukt beschrieben wird.

Was sind lösliche Polymere?

Inhalte von YouTube sind momentan zum Schutz Ihrer Daten gesperrt. Mit dem Entsperren des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr InformationenWo werden lösliche Polymere eingesetzt?

Synthetische wasserlösliche Polymere sind heutzutage unentbehrlicher Bestandteil vieler Alltagsprodukte

Sie werden in vielen Kosmetika, Haarsprays, Cremes und Lotionen (zusammengefasst als personal care and cosmetic products; PCCPs) zugesetzt. Im medizinischen Bereich dienen sie sowohl als Filmmaterial für Retard Kapseln als auch als Bindemittel für medizinische Werkstoffe sowie als Wirkstoff-Komponenten.

Bei der Papierherstellung werden Polymere als Hilfsstoffe zugesetzt, wodurch die Weißpigmente fein und gleichmäßig auf den Cellulosefasern verteilt werden. Eine weitere Anwendung von löslichen Polymeren ist deren Einsatz zur Verbesserung der Webbarkeit von Textilfasern beim Schlichtprozess.

In Waschmitteln werden Polymere zugesetzt, um die Kalkanlagerung an Textilien und Heizstäben der Waschmaschinen zu verhindern. Die Farb- und Lackindustrie setzen wasserlösliche Polymere als Pigmentdispersions- und Rheologiemodifizierungsmittel ein.

Wasserlösliche Polymere werden zudem als Flockungsmittel oder Flockungshilfsmittel bei Wasseraufarbeitung und Abwasserbehandlung eingesetzt. In der Landwirtschaft helfen sie bei der Erhöhung der Wirksamkeit von Pestiziden und Düngemitteln, wodurch der Ressourcenverbrauch reduziert wird.

Eine weitere Anwendung der wasserlöslichen Polymere ist in der Bauindustrie, z. B. als Hilfsmittel für Beton, um einen möglichst hohen Grad an Verdichtung zu erzielen.

Wie wirken lösliche Polymere

Polyvinylalkohol (PVAL oder PVOH) ist eines der meistgenutzten wasserlöslichen Polymere.

Anwendung findet es aufgrund seiner schichtbildenden, emulgierenden und adhäsiven Eigenschaften. Auch verfügt es über eine hohe Zugfestigkeit und Flexibilität.

Aufgrund seiner hydrophilen Eigenschaften kann PVAL Wasser absorbieren, welches als Weichmacher wirkt. PVAL verliert so bei zunehmendem Wassergehalt an Zugfestigkeit und gewinnt dabei an Elastizität. Polyacrylamid (PAM) ist ein weiteres häufig verwendetes wasserlösliches Polymer.

In geringen Konzentrationen kann es die Viskosität wässriger Lösungen erhöhen, in hohen Konzentrationen bildet es feste Gele.

Wie kommen lösliche Polymere in die Umwelt?

Ebenso wie unlösliche Polymere - Mikroplastik - werden auch wasserlösliche Polymere direkt in die Umwelt eingebracht: Über Kunststoffabfall (z. B. nicht vollständig geleerte Shampooflaschen), Peelings und Zusätzen in Kosmetika und Haushaltsreinigern oder Detergentien, die z.B. beim Schwimmen oder Waschen in den Wasserkreislauf eingebracht und innerhalb dessen transportiert werden.

In der Kläranlage werden wasserlösliche Polymere teilweise aus dem Abwasser extrahiert, die verbleibenden gelangen mit dem gereinigten Abwasser in die Umwelt.

Indirekte Eintragspfade können durch Regenereignisse verursacht werden, die die Polymerpartikel von Beschichtungen und anderen Produkten auswaschen. Darüber hinaus landen die in der Kläranlage aus dem Abwasser entfernten löslichen Polymere im Klärschlamm und auf landwirtschaftlich genutzten Feldern, wenn dieser dort als Dünger eingesetzt wird. Die Kläranlage kann, wie hinsichtlich Mikroplastik, als wichtiger Eintrittspfad für lösliche Polymere in Wasserkreislauf und Umwelt angesehen werden.

Im Gegensatz zu Mikroplastik gibt es keine Daten über die Verteilung von löslichen Polymeren in den verschiedenen Umwelt-Kompartimenten (Wasser - Luft - Boden), ihr Schicksal ist weitgehend unbekannt.

Da sie in Wasser gelöst sind, sich leicht an andere Substanzen in Wasser anlagern und meist nicht biologisch abbaubar sind, ist jedoch davon auszugehen, dass lösliche Polymere ebenfalls ein globales Umweltproblem mit hohen gesundheitlichen Risiken darstellen.

Welche Umweltrelevanz besitzen wasserlösliche Polymere?

Da die Wasserlöslichkeit einer organisch-chemischen Verbindung, wie Polymere es sind, den weitreichenden Transport in aquatischen Ökosystemen ermöglicht, werden wasserlösliche Polymere vermehrt in Wasser- und Bodenproben gefunden.

Genau wie Mikroplastik wirken sie als anthropogene Stressoren, werden nur sehr langsam in der Umwelt abgebaut und beeinflussen Organismen und Ökosysteme weltweit.

In welche Kategorien lassen sich lösliche Polymere einteilen?

Synthetische wasserlösliche Polymere lassen sich in vier Gruppen einteilen. Dazu gehören

- Polyelektrolyte,

- Amphotere,

- nicht-ionische Homopolymere und

- hydrophob-assoziierende Polymere.

Polyelektrolyte sind Polymere, die geladene Gruppen besitzen. Sie werden in Polykationen (positiv geladen), Polyanionen (negativ geladen) oder Amphotere (Zwitterionen, positiv und negativ geladen) untergliedert. Zu den Polyelektrolyten gehören Proteine, aber auch zahlreiche synthetisch hergestellte Zusatzstoffe zum Verdicken von Kosmetika. Hierzu gehören beispielsweise Polyacrylat (Cabomer), Polyquaternium 6 und Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Zu der Gruppe wasserlöslicher nichtionischer Homopolymere gehören z. B. Polyethylenoxide, Poly- N-vinylpyrrolidone, Polyvinylalkohole und Polyacrylamide.

Was sind Biopolymere?

Der Ausdruck „natürliche Polymere“ könnte zu Missverständnissen führen. Gibt es etwa auch unnatürliche Polymere? Warum diese Stoffgruppe als „natürlich“ bezeichnet wird, liegt an ihrer Herkunft aus der belebten Natur, es sind also Polymere biologischen Ursprungs, man kann sie treffender auch mit dem Begriff „Biopolymere“ umschreiben.

Was ist Bioplastik?

Als Bioplastik werden sowohl Kunststoffe bezeichnet, die biologisch abbaubar sind, als auch Kunststoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wurden (Biopolymere). Diese müssen nicht zwangsläufig biologisch abbaubar sein - etwa Naturfaser-Harz-Gemische für Kaffeebecher aus Biokunststoff. Bioplastik ist kein geschützter Begriff!

Wann wird aus Plastik Mikroplastik?

Sobald Kunststoffpartikel mit einer Größe kleiner als 5 mm in die Umwelt (Luft - Boden - Wasser) gelangen, wird nicht mehr zwischen 200 einzelnen Kunststofftypen oder -produkten unterschieden. Die Vielzahl unterschiedlicher Polymere, inkl. damit verbundener Additive (bspw. Weichmacher, PFAS) oder anderweitig aufgenommene (Gift)Stoffe (bspw. Schwermetalle, Pestizide, Pharmazeutika), wird unter dem Begriff Mikroplastik zusammengefasst.

Was bedeutet biologisch abbaubar?

Biologisch abbaubar ist ein Produkt erst, wenn Mikroorganismen das jeweilige Material in seine elementaren Bestandteile wie Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und weitere Mineralien umwandeln können. Dabei spielt der Faktor Zeit, die für diesen Zersetzungsprozess gebraucht wird, keine Rolle.

Ob ein Material biologisch abbaubar ist, hängt nicht vom Rohstoff oder der Rohstoffzusammensetzung, sondern von der chemischen Struktur des Produktes ab. Dies hat zur Folge, dass grundsätzlich auch Kunststoffe aus fossilen Rohstoffen biologisch abbaubar sind, da sie eine organisch-chemische Grundstruktur haben. Im Umkehrschluss können Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen eine Struktur aufweisen, die eine biologische Abbaubarkeit ausschließt.

Sind Organismen nicht in der Lage, die Materialien in ihre Bestandteile zu zersetzen (= biologisch abzubauen), kommt es zur Fragmentierung. Dieser Prozess wird durch

- Druck

- UV-Strahlung

- salzhaltiges Wasser

- Temperatur

beeinflusst.