Gully-Filter gegen Mikroplastik

27. September 2025

Ocean Bound Plastics

3. Oktober 2025Mikroplastik-Analytik: Kann AFS 63 für die Mikroplastik-Detektion genutzt werden?

Ein kritischer Blick auf traditionelle analytische Standards und die Komplexität der Mikroplastik-Charakterisierung

Die Komplexität hinter dem Begriff "Mikroplastik"

Mikroplastik ist nicht nur eine Verbindung – diese simple Aussage offenbart bereits die fundamentale Herausforderung der Mikroplastik-Analytik. Tatsächlich handelt es sich bei Mikroplastik um eine komplexe Zusammensetzung von über 200 verschiedenen Polymertypen, die in Millionen von Produkten Verwendung finden. Diese immense Diversität – von Polyethylen über Polystyrol bis hin zu komplexeren Copolymeren – macht die einheitliche Charakterisierung und Quantifizierung zu einer der größten analytischen Herausforderungen unserer Zeit.

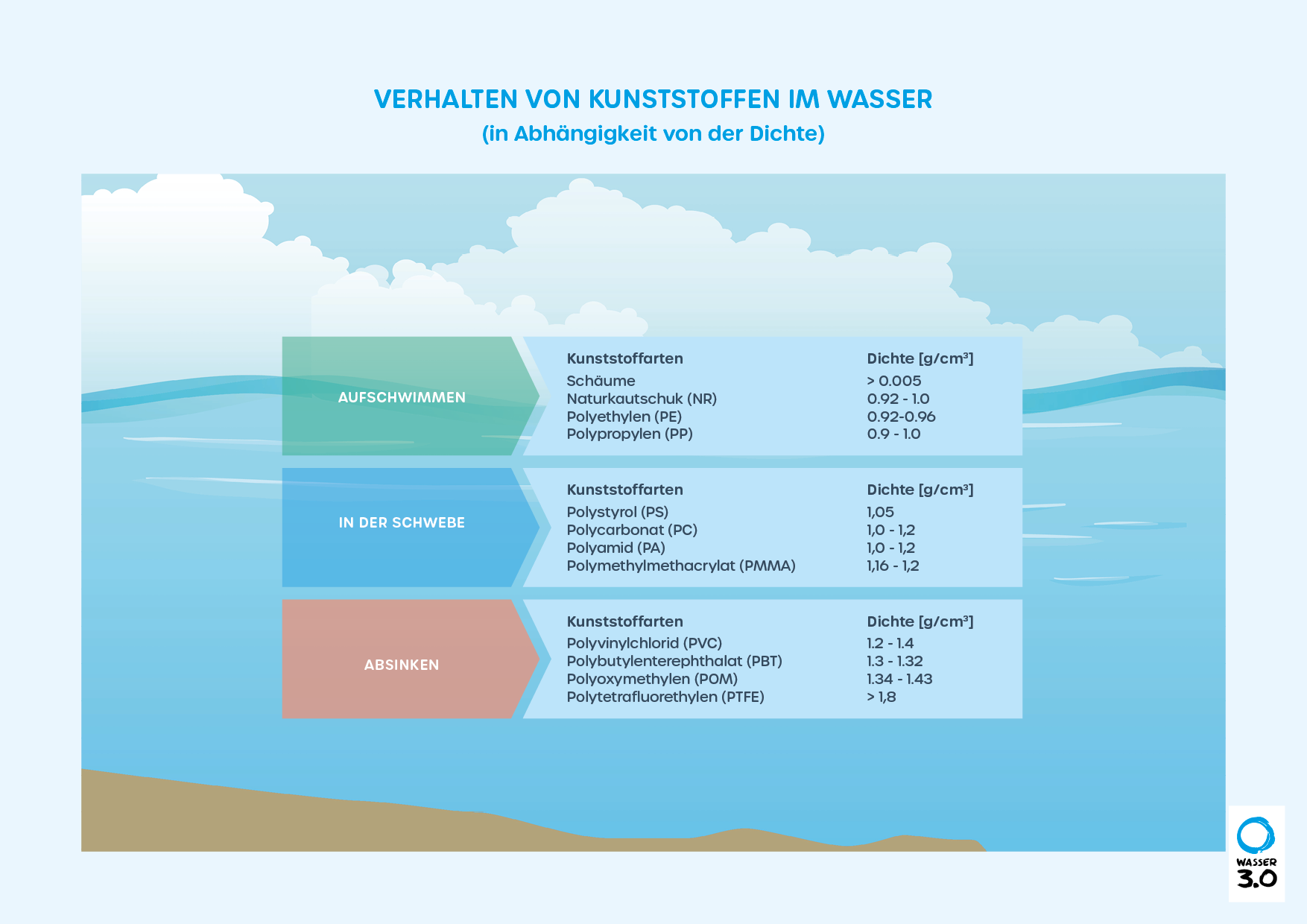

Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den physikalischen Eigenschaften wider: Mikroplastikpartikel variieren nicht nur in ihrer chemischen Zusammensetzung, sondern auch in Form (Fasern, Fragmente, Sphären), Größe (1 μm bis 5 mm gemäß ISO 24187:2023), Dichte und Oberflächeneigenschaften. Jede dieser Variationen beeinflusst sowohl das Verhalten in Umweltmedien als auch die analytischen Anforderungen für eine zuverlässige Detektion.

Verhalten von Kunststoffen im Wasser © Wasser 3.0

AFS 63: Ein etablierter Parameter mit neuen Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Mikroplastik?

Spoiler: Die Antwort ist nein!

Der Parameter AFS 63 (Abfiltrierbare Stoffe < 63 μm) ist in der deutschen Wasseranalytik seit langem etabliert und wird primär zur Charakterisierung feinpartikulärer Stoffe in Wasser- und Abwasserproben verwendet. Diese Fraktion ist besonders relevant, da sich an Partikeln dieser Größenordnung bevorzugt Schwermetalle wie Zink und Blei anlagern. Nach der DWA-A 102 dient AFS 63 als Referenzparameter für die stoffliche Belastung von Niederschlagsabflüssen.

Aber kann AFS 63 auch für die Mikroplastik-Analytik nutzbar gemacht werden? Unsere klare Antwort: NEIN!

Bei aller Kosten- und Zeitersparnis überwiegt das fundamentale Problem: Das Ergebnis einer AFS 63-Analytik ist nicht mit Mikroplastik korrelierbar. Selbst künstliche Intelligenz stößt aufgrund der maximalen Heterogenität von Mikroplastik und der enormen Varianzen derzeit an ihre Grenzen.

Die entscheidenden Limitationen des AFS 63:

- Selektivitätsproblem: AFS 63 erfasst alle Partikel < 63 μm – eine Differenzierung zwischen Mikroplastik und anderen Feststoffen (organische Materie, Mineralien) ist unmöglich.

- Fehlende chemische Identifikation: Der Parameter liefert keine Informationen über Polymerarten, was für fundierte Risikobewertungen essentiell ist.

- Dichteabhängigkeit: Viele Mikroplastikpartikel haben eine geringere Dichte als anorganische Partikel, was die Sedimentationscharakteristika fundamental beeinflusst.

Wo stehen wir bei der Mikroplastik-Analytik?

Im September 2023 wurde mit ISO 24187 "Principles for the analysis of microplastics present in the environment"der erste international anerkannte Standard veröffentlicht. Dieser definiert Mikroplastik als feste, in Wasser unlösliche Plastikpartikel mit mindestens einer Dimension zwischen 1 μm und 1.000 μm.

Die darin empfohlenen Analysetechniken:

- FTIR-Spektroskopie (Fourier-Transform-Infrarot)

- Raman-Spektroskopie

- Py-GC/MS (Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrie)

- Thermogravimetrische Analyse

Kritischer Punkt: Die vernachlässigte Fluoreszenzmikroskopie

Obwohl die Fluoreszenzmikroskopie bereits seit Jahren beeindruckende Ergebnisse liefert, wird sie in ISO 24187:2023 nicht als gleichwertige Methode aufgeführt. Lobbyvertretungen etablierter Gerätehersteller haben offenbar über Universitäten und Forschungseinrichtungen Einfluss auf die Standardentwicklung genommen und kostengünstigere Alternativen systematisch ausgegrenzt.

Die wissenschaftliche Evidenz für Fluoreszenzmikroskopie ist jedoch erdrückend:

- Durchsatz-Vorteile: Stunden statt Wochen für Analysenergebnisse

- Kostenfaktor: Deutlich günstiger als spektroskopische Einzelpartikelanalytik

- Langzeitmonitoring-Fähigkeit: Ermöglicht große Probenzahlen für repräsentative Aussagen

Es ist dringend notwendig, diese Methoden in zukünftige ISO-Standards zu integrieren.

Wir liefern Antworten mit der Wasser 3.0 detect MP-1 Methode

Wir haben uns seit Jahren mit unzähligen Publikationen als Vorreiter in der Entwicklung praktikabler Lösungen etabliert. Unser detect | remove | reuse-Ansatz adressiert die gesamte Wertschöpfungskette der Mikroplastik-Behandlung.

Das Herzstück der Innovation ist der spezielle Fluoreszenzmarker "abcr eco water 3.0 detect mix MP-1":

Überlegene Performance:

- 99,9% Spezifität - während Nilrot mit 100% Überschätzung versagt

- 15 Minuten statt 15 Stunden Analysezeit

- 56% Kosteneinsparung gegenüber spektroskopischen Verfahren

- Automatisierte Software-Erkennung zur Minimierung subjektiver Fehler

Bereits erhobene Langzeit-Analysedaten: Wir liefern einen beispiellosen Datenschatz – lokal und global

Unsere Langzeitmonitoring-Programme haben bereits einen einzigartigen Datenschatz generiert:

- Über 320 Proben in zwei Jahren aus der Kläranlage Landau-Mörlheim

- Vergleichsstudien zwischen drei Kläranlagen-Typen (zwei-, drei-, vierstufige Behandlung)

- 572 Millionen Mikroplastikpartikel pro Tag - systematische Quantifizierung der Umweltbelastung

Das revolutionäre "Global Map of Microplastics"-Projekt zeigt die praktische Skalierbarkeit:

- Interaktive Weltkarte mit Art und Stärke der Mikroplastik-Belastung

- Standardisierte Citizen Science durch die Wasser 3.0 App

- Analyse-Kits für dezentrale Probennahme - demokratisierte Mikroplastik-Forschung

Deutschland im Fokus: Flussmonitoring

- Systematische Erfassung der Queich: Durchschnitt 240 MP-Partikel/L, Hotspots bis 944 Partikel/L

- Quell-zu-Mündung-Analysen zur Quellenidentifikation

- Korrelation mit Bevölkerungsdichte und Industriestandorten

Warum brauchen wir praktikable Lösungen für die Mikroplastik-Analytik?

Die revidierte EU-Kommunalabwasserrichtlinie schreibt ab 2025 Mikroplastik-Überwachung vor:

- ≥ 100.000 EW: Zweimal jährlich

- ≥ 10.000 EW: Alle zwei Jahre

Aktuelle Forschungen belegen: Die Größenverteilung von Mikroplastik ist höchst heterogen. Probennahme mit Netzen liefern Wasserproben für die Mikroplastik-Analytik, allerdings mit einer unteren Nachweisgrenze von 330 μm, was eine große Größenfraktion auslässt, die sich als die häufigste erwiesen hat. Standardisierung beginnt bei der Probennahme, die sollte man unbedingt auch berücksichtigen.

Die wissenschaftliche Evidenz ist eindeutig: Auch der AFS 63 scheitert an den Grundanforderungen moderner Mikroplastik-Analytik!

Die entscheidenden Argumente:

- Systematischer Größenfraktions-Bias: AFS 63 betrachtet nur einen kleinen, nicht-repräsentativen Ausschnitt der über 200 Polymertypen im gesamten Größenspektrum von 1 μm bis 5 mm.

- Fehlende chemische Spezifität: Ohne Polymererkennung ist eine wissenschaftlich fundierte Bewertung unmöglich.

- Nicht-repräsentative Datengrundlage: Langzeitstudien zeigen massive zeitliche und räumliche Variationen, die ein Summenparameter nicht erfasst.

- KI-Limitationen: Auch fortschrittlichste Algorithmen können die fundamental unzureichende Datenqualität von AFS 63 nicht kompensieren.

Daraus ergeben sich die Konsequenzen für die Praxis:

- Kläranlagenbetreiber: AFS 63-Systeme für Mikroplastik-Monitoring verschwenden wertvolle Ressourcen

- Umweltbehörden: AFS 63-basierte Grenzwerte basieren auf wissenschaftlich unhaltbaren Grundlagen

- Forschung: Fokus auf spezifische, chemisch identifizierende Methoden - Methodenoffenheit und Transparenz sind der Schlüssel

Der Weg nach vorn

Die Zukunft der Mikroplastik-Analytik liegt in spezifischen, robusten und standardisierten Methoden, die:

- Chemische Identifikation ermöglichen

- Das gesamte Größenspektrum erfassen

- Zeitliche und räumliche Variabilität berücksichtigen

- Für regulatorische Anwendungen geeignet sind

Unsere innovativen Ansätze zeigen den Weg: Fluoreszenz-basierte Detektion kombiniert mit maschinellem Lernenkann die benötigte Spezifität und Praktikabilität liefern. AFS 63 gehört definitiv nicht dazu.