Mikroplastik - ein globales Umweltproblem

Mikroplastik verteilt sich seit Beginn der industriellen Massenproduktion in den 1950er Jahren und der seither stetig anschwellenden Plastik-Produktion, ungehindert und unkontrolliert in Luft, Wasser und Boden.

Sie werden als winzige, unsichtbare Gefahr eingestuft. Die unscheinbaren Plastikpartikel bedrohen unsere Umwelt und Gesundheit.

Von den Ozeanen bis hin zur Nahrungskette gelangen sie überall hin und schädigen Tierwelt und Ökosysteme. Doch wie entsteht eigentlich Mikroplastik? Und welche Risiken birgt es für Mensch und Umwelt? Unser Wiki gibt Antworten.

Inhalte von YouTube sind momentan zum Schutz Ihrer Daten gesperrt. Mit dem Entsperren des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr InformationenWas ist Mikroplastik?

Mikroplastik sind winzige Partikel aus synthetischen Polymeren und Kunststoffen sowie deren Produkten, die eine Größe von weniger als 5 Millimetern haben.

Mikroplastik kann entweder absichtlich Produkten zugesetzt werden, beispielsweise in Kosmetika oder Reinigungsprodukten, oder als Abfallprodukt bei der Zersetzung größerer Kunststoffteile entstehen.

Mikroplastik gelangt auf vielen unterschiedlichen Wegen in die Umwelt, wo es schwer abbaubar ist und eine potenzielle Gefahr für die Tier- und Pflanzenwelt sowie für die menschliche Gesundheit darstellen kann.

Wollen wir verstehen, was sich hinter dem Begriff und Forschungsfeld Mikroplastik verbirgt, müssen wir unseren Blick auf unseren Umgang mit Kunststoffen lenken: Von der Herstellung über die Nutzung bis hin zur Entsorgung bzw. Wiederverwendung.

Welche Mikroplastik-Arten gibt es?

Primäres Mikroplastik Typ A kategorisiert und betrachtet Mikroplastik als Chemikalie. Diese Kategorie umfasst die Arten, die direkt zu Produkten (bspw. Körperpflegeprodukte, Putzmittel, Lacke etc.) zugesetzt werden. Dieser Anteil wird bereits häufig durch wasserlösliche Polymere ("flüssiges Mikroplastik") ersetzt. Produkte werden dann häufig mit dem Zusatz „Mikroplastikfrei“ oder „Ohne Mikroplastik“ beworben.

Die Kategorie primäres Mikroplastik Typ B umfasst Kunststoffpartikel, die bei der Nutzung von Kunststoffprodukten entstehen und direkt (ohne Umwege) als Mikroplastik in die Umwelt eingetragen werden. Beispiele sind Reifenabrieb oder Kleidungsfasern von Synthetik-Kleidung.

Sekundäres Mikroplastik umfasst alle Mikroplastikpartikel, die durch langsamen Zerfall großer Plastikteile bzw. Plastikmüll in der Umwelt entstehen. Dies kann durch jegliche Arten äußerer Einflüsse passieren, z. B. durch UV-Strahlung, Bakterien oder auch durch Reibung.

Welche Eigenschaften hat Mikroplastik?

Je kleiner die Partikel sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den Organismus aufgenommen werden. Die Aufnahmewahrscheinlichkeit wird zusätzlich von der Hydrophobie sowie der Ladung und Funktionalisierung der Partikeloberfläche bestimmt.

Geringe Hydrophobie und negative Oberflächenladung führen zu einer höheren Aufnahme. Des Weiteren wird vermutet, dass sich durch die Anlagerung von Biomolekülen auf der Partikeloberfläche eine Proteinkorona bildet, welche das Aufnahme- und Transportverhalten im Körper ebenfalls stark beeinflusst.

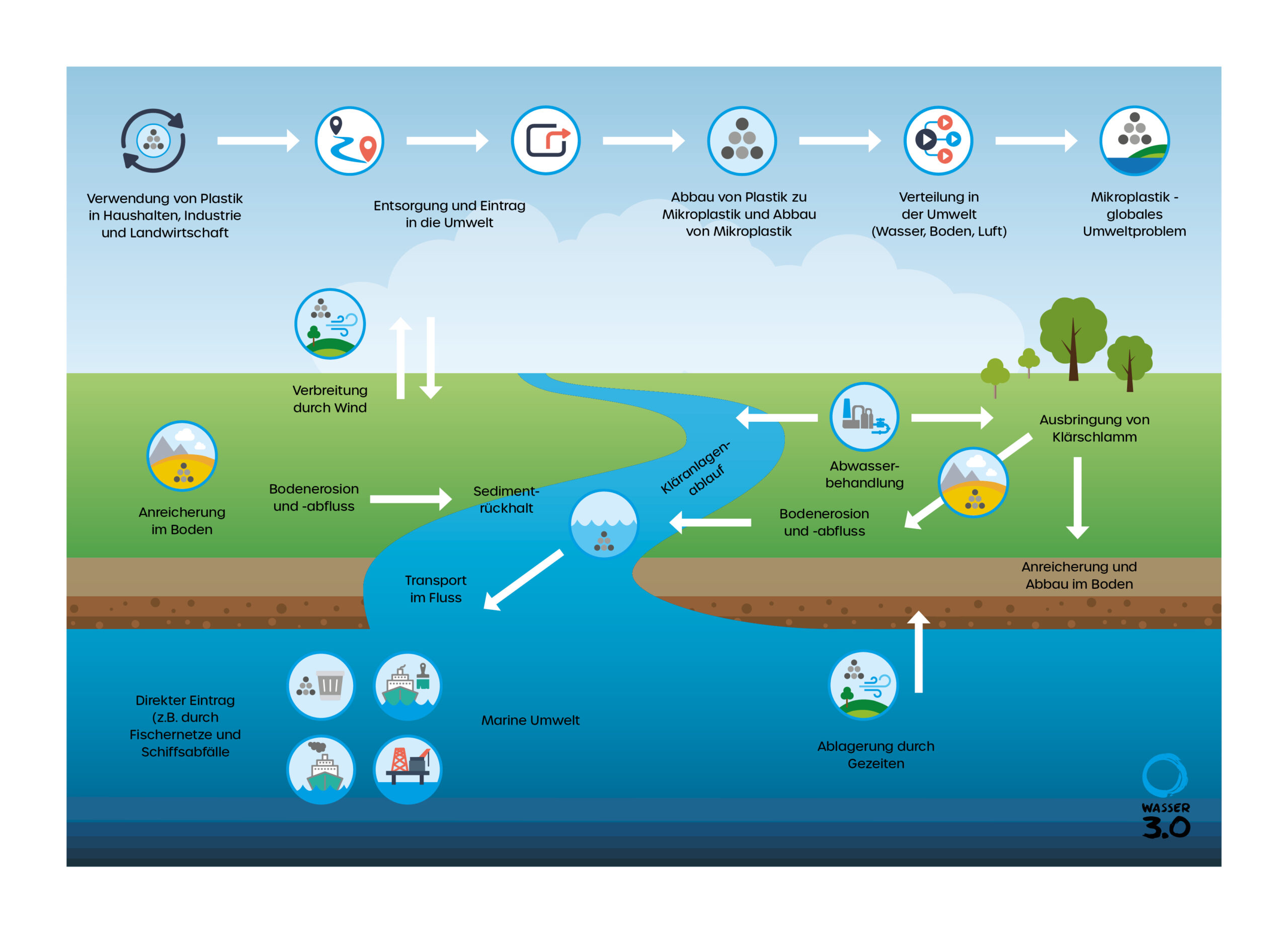

Wie kommt Mikroplastik in die Umwelt?

Im Allgemeinen wird zwischen indirekten und direkten Eintragswegen unterschieden. Indirekte Eintragspfade finden sich dann, wenn Kunststoffgegenstände bzw. Kunststoffmüll in der Umwelt durch UV-Strahlung, Oxidation und/oder mechanische Einwirkungen in immer kleinere Bestandteile zerfallen.

So entstehen Millionen von Mikroplastikpartikeln in unseren Ökosystemen. Sie verteilen sich in Abhängigkeit von ihrer individuellen Zusammensetzung (Größe, Gewicht, Dichte) schnell oder langsam in Wasser, Boden und Luft.

Mikroplastik kann auch auf direktem Wege in die Umwelt gelangen: Durch Reifenabrieb, synthetische Textilfasern, die beim Waschen von Kleidung freigesetzt werden, Pflegeprodukte und Kosmetik wie Peelings, die Mikroplastikpartikel enthalten. Auch industrielles Abwasser ist eine der großen Eintragsquellen.

Die Nähe zu stark besiedelten Gebieten und unzulängliches Müllmanagement führen zu besonders hohen Kontaminationen. Auch Punktquellen, wie Kläranlagen oder die Plastikindustrie, sind wichtige Einflussfaktoren. Des Weiteren wird die Kontamination mit Mikroplastik durch Transportprozesse wie Wind, Wasserströmungen, Ebbe und Flut und Oberflächenabfluss von Regen beeinflusst.

Allgemein sind limnische Ökosysteme stärker mit Mikroplastik kontaminiert als marine Ökosysteme, da sich im enormen Volumen der marinen Ökosysteme das Mikroplastik weitläufiger verteilen kann. Plastik und Mikroplastik sammeln sich in sogenannten „Garbage Patches“ durch zusammenlaufende Meeresströmungen in den Ozeanen an.

Aber auch im Arktischen See-Eis konnten Mikroplastikkontaminationen von bis zu 12.000 Partikel / m³ festgestellt werden. Somit dient es im Mikroplastikkreislauf als temporäre Senke, da das Mikroplastik beim Schmelzen des Eises wieder freigesetzt wird.

Auch Kontaktlinsen werden ein immer größeres Problem. Amerikanische Forscher haben festgestellt, dass bis zu 15 Prozent der 45 Mio. in den USA pro Jahr verkauften Kontaktlinsen, über die Toilette entsorgt werden.

Welche sind die am häufigsten diskutierten Quellen von Mikroplastik?

Wie gefährlich ist Mikroplastik?

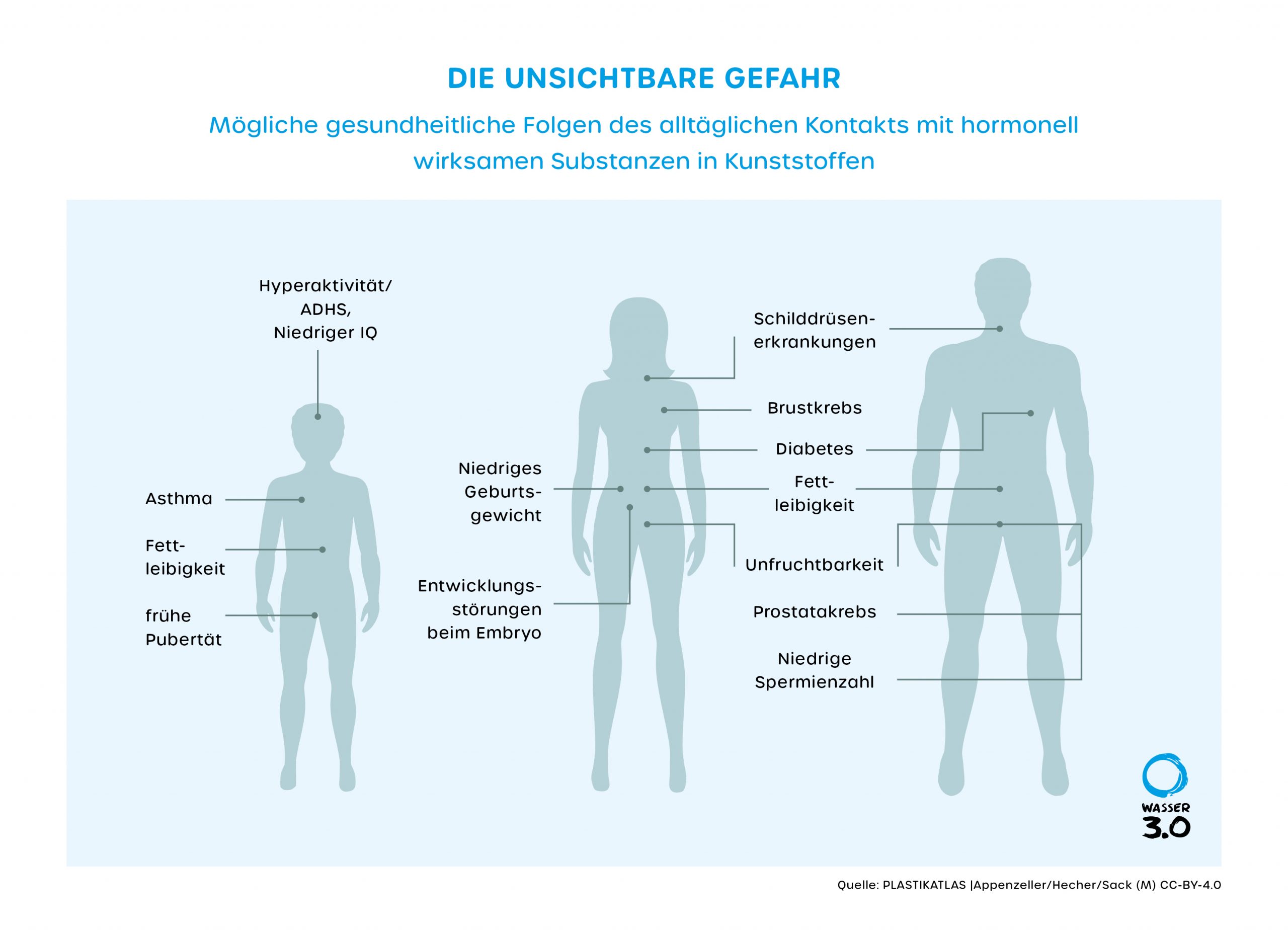

Ein Risikopotential für Organismen bilden die in über 50 % der Kunststoffe, davon die Handelsüblichen wie z. B. Polyethylene und Polyproylene, enthaltenen potenziell als schädlich bzw. als gefährlich eingestuften additiven Inhaltsstoffe, wie Weichmacher, PFAS und andere chemische Verbindungen.

Diese sind neben den Polymeren in unterschiedlichsten Konzentrationen und Zusammensetzungen Bestandteile von Mikroplastikpartikeln. Sie werden in die Umwelt freigesetzt oder bei der Aufnahme direkt auf den Organismus übertragen.

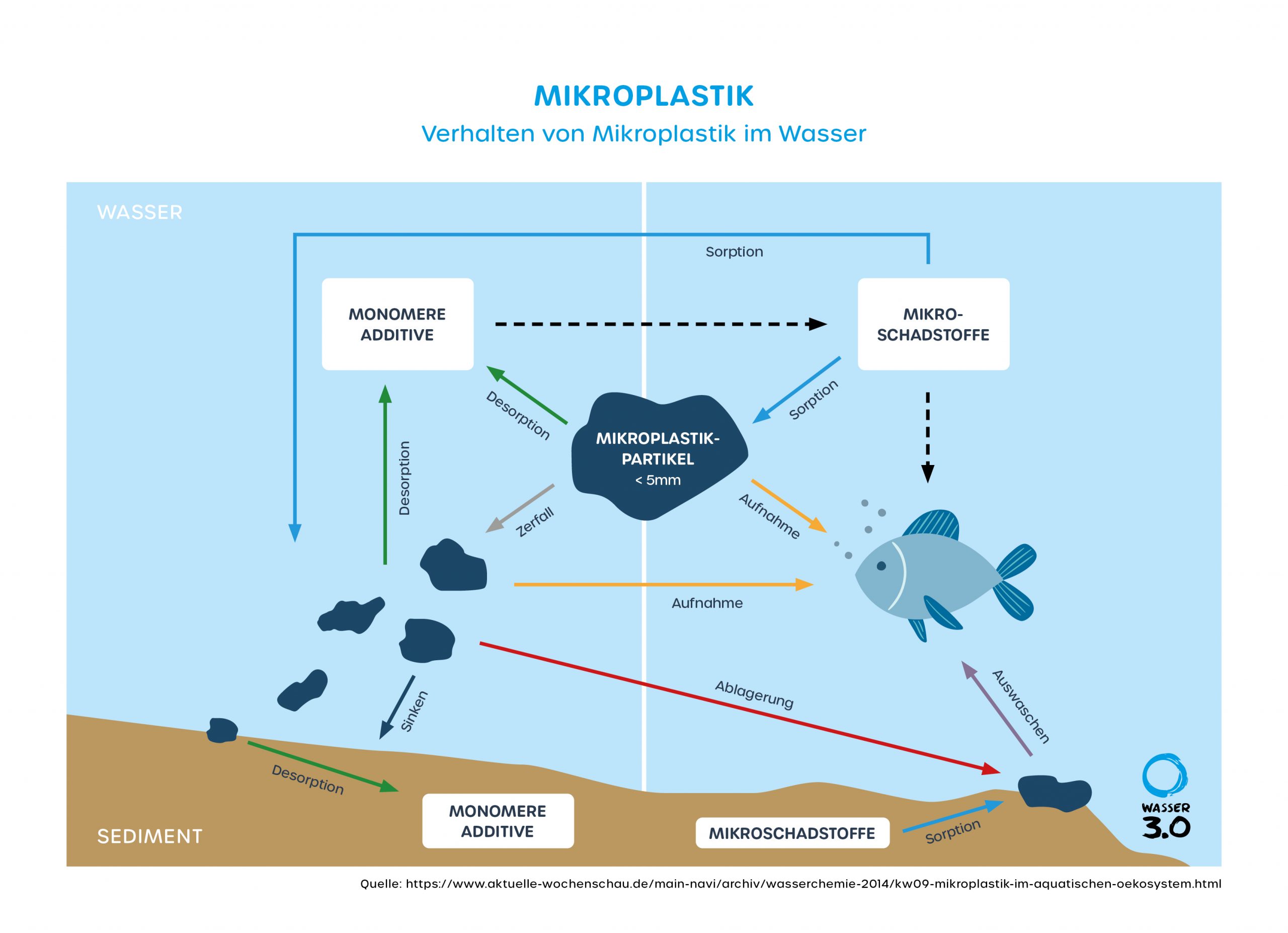

Zusätzlich kann Mikroplastik aufgrund seines hydrophoben Charakters und des hohen Oberfläche/Volumen-Verhältnisses organische Schadstoffe wie Polyaromatische Kohlenwasserstoffe oder Polychlorierte Biphenyle sowie Schwermetalle aus der Umwelt aufnehmen, diese transportieren und bei einer Aufnahme in den Organismus wieder freisetzen. Man spricht hierbei auch von Mikroplastik als Transportvektor. Mikroplastik kann von Organismen durch die Verwechslung mit Nahrung oder nicht selektive Nahrungsaufnahme aus der Umwelt aufgenommen werden.

Das gesundheitliche Risiko wird u.a. dann höher, je kleiner die Mikroplastikpartikel sind (Nanoplastik) und je leichter sie Gewebe und Zellen durchwandern können.

Welchen Einfluss hat Mikroplastik auf die Biodiversität?

Mikroplastik in Böden, Sedimenten und Süßwasser könnte sich langfristig negativ auf Ökosysteme auswirken. Die Anreicherung und der Abbau von Kunststoffen im Boden variieren und hängen von der Art des verwendeten Kunststoffs ab (oxo-abbaubare Kunststoffe sind besonders besorgniserregend) sowie vom Auftreten einer Reihe klimatologischer, biologischer und anthropogener Faktoren (UV-Strahlung, Mikrobiota und Bodenbearbeitung).

Welchen Einfluss hat Mikroplastik auf das Klima?

Wie kommt Mikroplastik in den Körper?

Mikroplastik gelangt über

a) die Nahrungskette,

b) Kontamination der Nahrung durch Abrieb von Plastikverpackungen oder durch

c) Kontamination der Atemluft in den menschlichen Organismus.

d) Auch Trinkwasser, besonders Wasser aus Plastikfaschen, ist eine wichtiger Faktor.

Mikroplastik kann von Organismen durch die Verwechslung mit Nahrung oder nicht selektive Nahrungsaufnahme aus der Umwelt aufgenommen werden und beim Verzehr auf den Menschen übertragen werden. Bei Organismen, die im Wasser leben, können besonders sehr kleine Plastikpartikel direkt über die Kiemen in den Blutkreislauf gelangen.

Die Persistenz von Mikroplastik (Das Verharren in der Umwelt ohne das es abgebaut wird) in Kombination mit steigenden Plastik- und Mikroplastikeinträgen in die Umwelt sowie voranschreitende Fragmentierung von bereits in die Umwelt eingetragenem Plastik, führen zu einer immer höheren Belastung der Umwelt und somit auch der Menschen.

Die Ökotoxizität (negative Effekte von Substanzen auf lebende Organismen in verschiedenen Ökosystemen) von Mikroplastik hängt von dessen Form, Größe und Dichte ab.

Während dichtere Mikroplastikpartikel auf den Grund von Gewässern absinken, schweben solche mit geringer Dichte auf der Wasseroberfläche und können von Wirbellosen mit Nahrung vermischt werden, was oft schwerwiegende Folgen für die Organismen und ihre Räuber hat.

Da Mikroplastik mehrere Organe durchdringen kann, kann die Einnahme zu oxidativem Stress führen, welcher Entzündungsreaktionen und allergische Reaktionen auslösen und in sehr schweren Fällen zu Krebs oder Tod führen kann. Damit ein Schadstoff ein Gesundheitsrisiko darstellt, muss eine Kombination von Exposition und Risikopotential erreicht werden, wobei das Risikopotential von Mikroplastik derzeit noch nicht zureichend untersucht ist.

Verschiedene Untersuchungen konnten bereits zahlreiche schädliche Effekte von Mikroplastik auch auf den menschlichen Organismus nachweisen. Bisher fehlen fundierte Aussagen darüber, ab welcher Aufnahmemenge ein Gesundheitsrisiko für den Menschen besteht. Dabei muss neben verschiedenen Größen der Polymerpartikel auch ihre chemische Zusammensetzung und deren Verhalten im Körper/Organismus betrachtet werden.

Wie viel Mikroplastik nehmen wir zu uns?

Es gibt zahlreiche Meldungen darüber, wo Mikroplastik bereits überall gefunden wurde. Eine Vielzahl von Studien wurde in den letzten Jahren durchgeführt, in denen Mikroplastik in Lebensmitteln nachgewiesen wurde. Eine weit verbreitete Aussage ist, dass wir jede Woche 5 g Mikroplastik essen, trinken und atmen - das Gewicht einer Kreditkarte.

Da sich die Mikroplastikforschung bisher hauptsächlich auf das aquatische Umfeld fokussierte, finden sich in der Literatur die meisten Studien zu Belastungen von Nahrungsmitteln wie Fische und Meeresfrüchte.

Das Mikroplastik sammelt sich vor allem im Verdauungstrakt. Daher ist die Belastung von Fischen und Meeresfrüchten, die mit Verdauungstrakt verzehrt werden, beispielsweise Muscheln oder kleinere Fische wie Sardellen oder Sardinen, als besonders problematisch anzusehen. Die höchsten Mikroplastikkontaminationen weisen hier „filter-feeder“ wie Muscheln auf, welche zur Nahrungsaufnahme Plankton aus Wasser filtern. Dafür filtern sie große Mengen an Wasser und können nicht zwischen Plankton und Mikroplastik selektieren.

Mikroplastik wurde auch in anderen Lebensmitteln wie Meersalz, Honig, Zucker, Bier und Mineralwasser nachgewiesen.

Anmerkung: Diese Studien basieren auf unterschiedlichen, nicht standardisierten Nachweismethoden für Mikroplastik. Die Ergebnisse variieren sehr stark. In den meisten Studien handelt es sich zudem stets um Stichproben, sodass unklar ist, ob die ermittelten Konzentrationen überhaupt reproduzierbar sind.

Welche Wege nimmt Mikroplastik im Organismus?

Da es keine direkten Untersuchungen zum Transportverhalten von Mikroplastik im menschlichen Körper gibt, wird dieses aus Versuchen mit Säugetieren abgeleitet. Die Erkenntnisse sind nicht sehr detailliert, geben jedoch einen groben Überblick.

Nach der Aufnahme über die Nahrung wird schätzungsweise 90 % des aufgenommen Mikroplastiks wieder ausgeschieden. Entscheidender Faktor für den Transport im Säugetier ist die Größe des Partikels.

a) Mikroplastikpartikel < 150 µm können potenziell über die Darmschleimhaut aufgenommen werden und in das Lymphsystem gelangen,

b) Partikel < 110 µm können bereits über die Pfortader in den Blutkreislauf gelangen und

c) Partikel < 20 µm werden über den Blutkreislauf verteilt und können von dort in die inneren Organe gelangen.

d) Partikel < 100 nm können sogar ins Gehirn, die Geschlechtsorgane und über die Plazentaschranke in den Fötus transportiert werden.

Eingeatmetes Mikroplastik kann durch mukoziliäre Reinigung wieder ausgeschieden werden, sich jedoch auch in der Lunge festsetzen oder in die Blutbahn aufgenommen werden. Besonders lange und dünne Fasern im Größenbereich weniger µm, wie sie häufig in moderner Sportkleidung benutzt werden, setzen sich in der Lunge fest. Für Polymerpartikel < 1,1 µm konnte bereits eine Aufnahme über die Lunge in den Blutkreislauf nachgewiesen werden.

Wie wirkt sich Mikroplastik in Organismen aus?

Es wird nach wie vor heftig diskutiert und eifrig geforscht, wie gefährlich Mikroplastik für Mensch, Tier und Umwelt wirklich ist. Vor allem aufgrund der geringen Größe (≤ 5 mm) stellt Mikroplastik für Tiere und Umwelt eine Gefahr dar, da es dadurch für eine Vielzahl von Organismen zugänglich ist und beispielsweise für Futter gehalten und gefressen wird.

Darüber hinaus hat jeder Mikroplastikpartikel bedingt durch vorangegangene Produktions-, Nutzungs- und Zerfallsprozesse eine individuelle Zusammensetzung. Äußerst gesundheitsschädliche Mikroschadstoffe, wie Rückstände von Weichmachern, Schwermetallen, PFAS oder Pharmazeutika ,können dem Mikroplastik anhaften. Dies verstärkt die Gefahr von physikalischen und toxikologischen Schäden an Organismen und Ökosystemen, die durch Mikroplastik verursacht werden können.

Im Organismus kann Mikroplastik verschiedene schädliche Effekte entfalten. Hierzu gehören physikalische Effekte, die sich direkt über die Wirkung der Plastikpartikel als Fremdköper im Organismus entfalten. Sowie indirekte Effekte, wenn in Mikroplastik enthaltene Additive (bspw. Weichmacher, PFAS) oder in der Umwelt aufgenommene Schadstoffe (bspw. Schwermetalle) im Organismus freigesetzt werden.

Aufgenommenes Mikroplastik kann in das Gewebe, den Blutkreislauf und somit auch in innere Organe und Zellen von Lebewesen transportiert werden. Befinden sich die Plastikpartikel im Organismus, besteht die Möglichkeit, dass sie in das Gewebe einwachsen. Es kann weiterhin zu Organ- und Zellfunktionsstörungen, beispielsweise durch das Verursachen von Entzündungen, oxidativem Stress, Schädigung der DNA oder einer Verringerung von Membranstabilitäten kommen.

Auch wenn Mikroplastikkonzentrationen häufig unter den im Labor als akut toxisch nachgewiesenen Konzentrationen liegen, kann es durch die chronische Langzeitbelastung Stress verursachen.

Was bedeutet virtuelles Mikroplastik

Viele Produkte durchlaufen bei ihrer Herstellung Produktionsschritte, in denen Kunststoffe eingesetzt werden - auch wenn das Endprodukt gar keinen Kunststoff enthält. Das so anfallende Mikroplastik nennt man - analog zum Begriff virtuelles Wasser - virtuelles Mikroplastik.

Virtuelles Mikroplastik entsteht durch den Einsatz von synthetischen Polymeren in der Herstellung und Verarbeitung von Produkten. Dies ist unabhängig davon, ob das Endprodukt Kunststoffe enthält oder nicht.

Durch die nützlichen Eigenschaften der mehr als 200 Polymerarten und ihrer diversen Unterkategorien werden sie in den meisten Produktionsprozessen eingesetzt. 370 Millionen Tonnen Kunststoffe wurden 2019 hergestellt und verarbeitet.

Enthält das Endprodukt Kunststoffe spricht man von primärem Mikroplastik. Dieses ist unter den Inhaltsstoffen aufgeführt. Beispiele sind Kosmetika, Putz-, und Düngemittel. Kommt es durch unsachgemäße Entsorgung zu Zerfall oder Zersetzung von Plastik in der Umwelt, spricht man von sekundärem Mikroplastik.

Virtuelles Mikroplastik ist für die Verbraucher*innen weder erkennbar noch sichtbar. Als Abfallprodukt von Produktionsprozessen ist es dennoch vorhanden. In Mengen, deren Ausmaße bislang weitgehend im Dunkeln liegen.

Was steckt hinter dem Begriff Mikroplastik Footprint?

Der Mikroplastik Footprint ist die Menge an primärem und virtuellem Mikroplastik, die durch ein Produkt in die Umwelt eingetragen wird. Dabei werden sämtliche Schritte des Produktlebenszykluses und alle Produkt-Komponenten ("beyond LCA" Prozessanalyse) einbezogen.

Der Mikroplastik Footprint eines Produkts umfasst die Mikroplastikeinträge in die Umwelt aus Produktion, Verarbeitung, Verpackung, Transport, Nutzung und Entsorgung. Er ist die Summe aus virtuellem Mikroplastik und primärem Mikroplastik.

Sekundäres Mikroplastik , das ggfs. durch Zersetzung und Zerfall aufgrund unsachgemäßer Entsorgung in der Umwelt entsteht, wird nicht berücksichtigt. Der Mikroplastik Footprint kann sowohl für einzelne Produkte als auch für Unternehmen ermittelt werden.

Warum ist der Mikroplastik Footprint ein wichtiger Parameter?

Wie die Vereinten Nationen vorschlagen, ist Wasser das Hauptmedium, durch das wir die Auswirkungen des Klimawandels spüren werden. Wir müssen also dafür sorgen, dass der Wasserschutz ein wesentlicher Bestandteil der globalen Strategie zum Klimawandel ist.

Mit dem Mikroplastik Footprint schließen wir Lücken zwischen Industrien und Gesellschaft und schaffen Transparenz und einen Hebel zur Selbstverpflichtung der Hauptverursacher.

Durch die Verhinderung des Eintrags von Mikroplastik und weiteren Mikroschadstoffen in unser Wasser bzw. unsere Umwelt bedienen wir den größtmöglichen Hebel, wenn es um konsequenten Wasser-relevanten Klima-und Umweltschutz geht.

Der Ansatz der Mikroplastikfreien Produktion liefert nicht nur konkrete Hinweise auf den Einfluss von Schadstoffen auf das Leben auf unserem Planeten. Wir liefern auch Lösungen, um den schädlichen Einfluss zu minimieren.

Durch die Verknüpfung von IST und SOLL entsteht Handlungsfähigkeit an den Hotspots.

Was bedeutet Mikroplastik-frei?

Die vielfach verwendeten „Mikroplastikfrei“-Siegel, welche inzwischen von vielen Herstellern von Kosmetika und Waschmitteln auf ihre Produkte gedruckt werden, sollten mit Vorsicht betrachtet werden. Die Hersteller weisen mit dem Aufdruck „nur“ darauf hin, dass unter den verwendeten Zutaten kein Mikroplastik ist. Sogenannte lösliche Polymere finden vielerorts weiterhin Verwendung.

Diese Substanzen gehören per Definition zwar nicht zur Gruppe Mikroplastik, sind aber den synthetischen Polymerverbindungen zuzuordnen und somit in der Umwelt als anthropogene Stressoren zu sehen, die ebenfalls negative Auswirkungen und schädliche Wirkung auf Menschen, Tiere und Umwelt haben können.

Ein „Mikroplastikfrei“-Siegel gibt weiterhin keine Auskunft darüber, ob im Produktionsprozess oder durch die Verpackung Mikroplastik ins Produkt geraten kann.

Spezifische Hebel für die Verringerung der Emissionen in einzelnen Bereichen

Wo liegen die politischen Hebel zur Reduktion von Mikroplastik in der Umwelt? (Stand September 2023)

Viel diskutiert werden diese übergeordneten Maßnahmen:

- Ermittlung und Reduktion aller Quellen von Mikroplastik.

- Nicht nur Beschränkung auf Pellets, Textilien und Reifen, sondern Initiation strenger verbindlicher EU-Maßnahmen, um Mikroplastik an der Quelle zu verhindern.

- Reduktion des gesamten Plastikverbrauchs durch ehrgeizige Ziele und Verwendung von Alternativen zu den Standard-Plastikprodukten.

- Miteinbezug von Umweltkosten durch Plastikverschmutzung bei der Bestimmung des Produktpreises.

- Verhinderung von Verschmutzungen durch Makroplastik.

- Schrittweiser Verzicht auf Einwegkunststoffe, die noch auf dem Markt sind, um die durch den Abbau freigesetzte Menge an Mikroplastik zu reduzieren.

- Sofortiges Verbot von absichtlich zugesetztem Mikroplastik in Verbraucherprodukten sowie Verbot nicht nachhaltiger Mikroplastik-Anwendungen (z. B. Glitzer, Pailletten und Beflockung in Kleidung, Spielzeug, Plastikblumen, Dekoration).

- Ausweitung der Angebote zur Wiederverwendung und Reparatur von Geräten und Produkten, die nachweislich wirtschaftlich und technisch effektiver sind als Recycling.

- Ausweitung der erweiterten Produzentenverantwortung und der beschleunigten Umsetzung von Maßnahmen, die die soziale Verantwortung der Unternehmen als grundlegende Instrumente zur Bekämpfung der globalen Plastikverschmutzung adressieren.

- Verpflichtung zur Überwachung der Mikroplastik-Verschmutzung in den unterschiedlichen Umweltkompartimenten, wie Sediment, Biota, Wasser, Boden und Luft.

- Verbot der Verwendung von Kunststoffgranulat, -flocken oder -pellets in der freien Umgebung (z. B. Kunstrasenplätze auf Schulhöfen oder Sportplätzen), wo Mikroplastik freigesetzt werden kann.

- Einführung von Sanktionen hinsichtlich des Verschüttens und Austretens von Mikroplastik in die Umwelt, insbesondere aus Pellets und Biomedien.

- Finanzierung, Förderung und Ausweitung der bürgerwissenschaftlichen Überwachungsprojekte im Zusammenhang mit Abfall sowie Plastik- und Mikroplastikverschmutzung.

- Erhöhung von Maßnahmen zur Sensibilisierung für die durch Plastik- und Mikroplastikverschmutzung verursachten Schäden für Mensch und Umwelt.