Wasser-Selbstverständnis vs. Realität

17. Juni 2024

Global Water Challenge Award 2024

1. Juli 2024Mikroplastik im Alltag - Im Fokus: Mikroplastik-Emissionen aus Textilien - Eine Zustandsbeschreibung

Eine der Hauptquellen für den direkten Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt ist das Tragen und Waschen von synthetischen Textilien. Dies macht etwa 35 % des Mikroplastiks aus, das jedes Jahr weltweit in die Meeresumwelt gelangt, das sind zwischen 200.000 und 500.000 Tonnen. Allein in Europa gelangen jedes Jahr 13.000 Tonnen Mikrofasern aus Textilien in die Oberflächengewässer, was etwa 8 % des gesamten primären Mikroplastikeintrags entspricht. Die Europäische Kommission hat die textile Wertschöpfungskette als eine der Hauptprioritäten im Rahmen des EU-Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft identifiziert und potenzielle Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Nachhaltigkeit der textilen Wertschöpfungskette sowie der ungewollten Freisetzung von Mikroplastik aus synthetischen Textilien skizziert. Dieser Blog gibt einen Überblick über die Probleme im Zusammenhang mit synthetischen Textilien, die vorgeschlagenen Wege zur Bekämpfung der unbeabsichtigten Freisetzung von Mikroplastik und die damit verbundenen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

Die textile Wertschöpfungskette ist eine komplexe globale Herausforderung für die Nachhaltigkeit

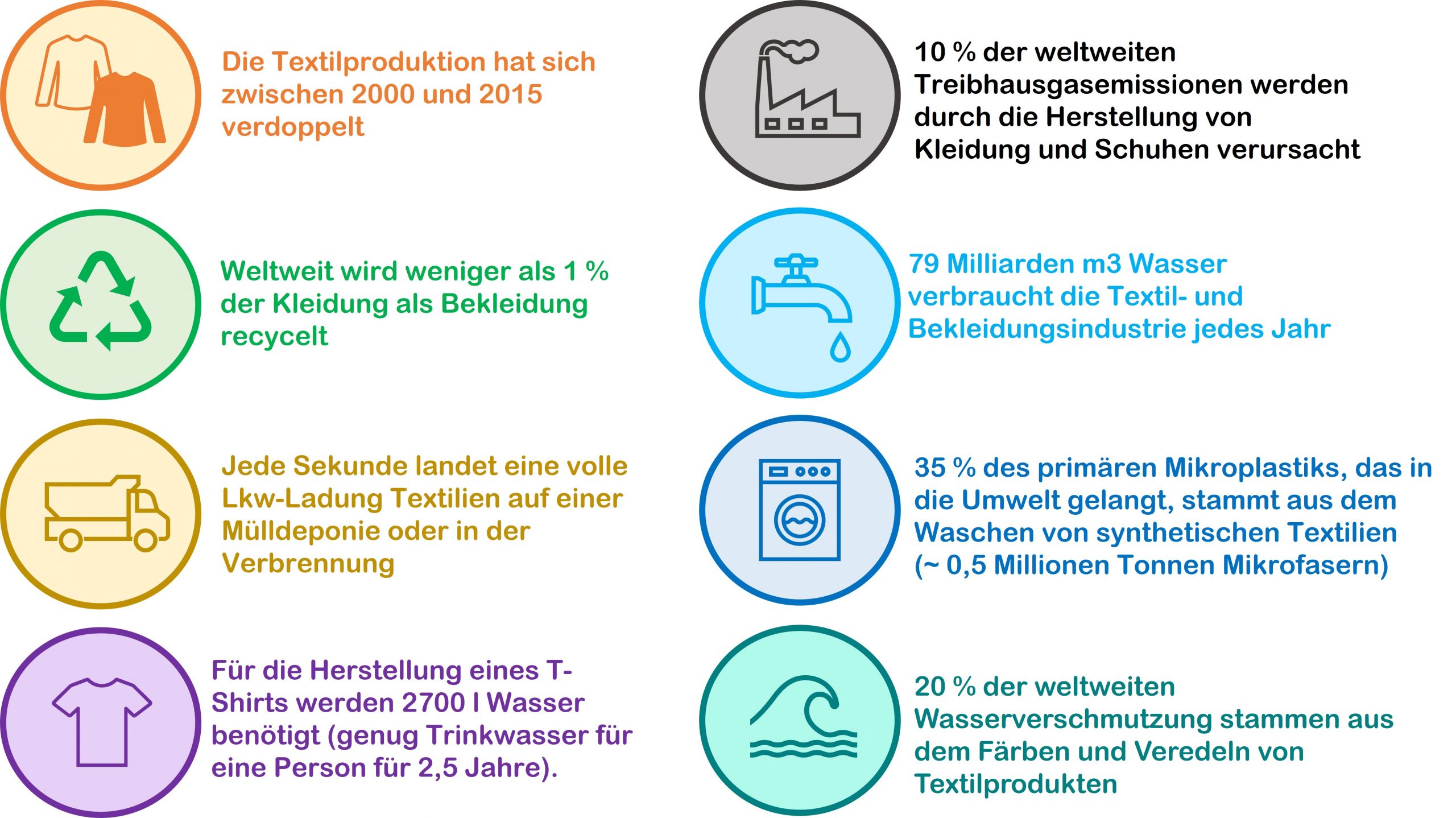

Textilien sind Teil einer globalen linearen Wertschöpfungskette und haben über den gesamten Lebenszyklus des Produkts hinweg zahlreiche schädliche Auswirkungen auf den Klimawandel sowie die Land- und Wassernutzung. Zwischen 2000 und 2015 hat sich die weltweite Produktion von Textilien fast verdoppelt, und es wird geschätzt, dass der Verbrauch von Kleidung und Schuhen bis 2030 um weitere 63 % von 62 Millionen Tonnen auf 102 Millionen Tonnen steigen wird.

Umweltauswirkungen entlang der textilen Wertschöpfungskette

Die steigende Nachfrage nach Textilien führt zu einem Anstieg des Verbrauchs nicht erneuerbarer Ressourcen. Zwischen 60 und 70 % der Textilfasern sind synthetisch, und die am häufigsten verwendete Faser, Polyester, wird in kohlenstoffintensiven Verfahren hergestellt, die jährlich bis zu 70 Millionen Barrel Öl verbrauchen. Außerdem verursacht die Herstellung von Textilien etwa 15-35 Tonnen CO2-Äquivalent pro Tonne produzierter Textilien und steht damit an fünfter Stelle der Kategorie mit den höchsten Treibhausgasemissionen in der EU. Darüber hinaus werden bei der Textilherstellung zahlreiche gefährliche Stoffe verwendet; 750 der verwendeten Stoffe sind als gesundheitsgefährdend und 440 als umweltgefährdend eingestuft. Selbst Naturfasern enthalten oft eine Vielzahl von chemischen Zusätzen, Farbstoffen und Veredelungsmitteln, die während der Produktion zugesetzt werden. Weltweit stammen 20 % der Wasserverschmutzung vom Färben und Veredeln von Textilerzeugnissen.

Freisetzung von Mikroplastik während des gesamten Produktlebenszyklus

Die Freisetzung von Schadstoffen ist nicht nur ein Problem in der Produktionsphase, sondern auch beim Waschen und Tragen von Textilien. Durch das Waschen werden sowohl Schadstoffe als auch Mikroplastik in das Abwasser freigesetzt. Es ist eine der Hauptquellen für den direkten Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt und macht etwa 35 % des Mikroplastiks aus, das jedes Jahr in die globale Meeresumwelt gelangt. Das sind zwischen 200.000 und 500.000 Tonnen. Allein in Europa werden schätzungsweise zwischen 18.000 und 46.000 Tonnen Mikrofasern aus Waschmaschinen freigesetzt, von denen 13.000 Tonnen in Oberflächengewässer gelangen.

Wir haben hierzu eine großangelegte Studie zur Freisetzung von Mikroplastik beim Waschen von Textilien durchgeführt und festgestellt, dass pro Waschgang von 2 kg Kleidung zwischen 1,1 und 12 Millionen Fasern freigesetzt werden, wobei die freigesetzten Mengen von den Waschparametern und den Stoffarten abhängen.

Weiterhin haben wir herausgefunden, dass wir mit einfachen Tricks und Tipps 70% (und mehr) Faserfreisetzung während des Waschens verhindern können. Und das ohne Zusatz-Filter oder Investition in eine neue Waschmaschine.

Synthetische Mikrofasern sind in der Umwelt persistent und haben nachweislich ein breites Spektrum an toxikologischen Wirkungen auf Organismen, von der zellulären bis zur organismischen Ebene, und können daher eine erhebliche Bedrohung für die Gesundheit von Mensch und Umwelt darstellen.

In der EU hat der Verbrauch von Textilien im Durchschnitt die viertgrößten Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimawandel (nach Lebensmitteln, Wohnraum und Mobilität) und die dritthöchsten Auswirkungen auf den Wasserverbrauch und die Landnutzung. Die Textilwertschöpfungskette wurde daher im EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft als eine der wichtigsten Prioritäten eingestuft, und die Entwicklung einer umfassenden EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien ist im Gange.

Auf dem Weg zu nachhaltigeren Textilien

Die endgültigen Maßnahmen und Standards wurden noch nicht bekannt gegeben, werden aber die unbeabsichtigte Freisetzung von Mikroplastik und die allgemeine Nachhaltigkeit der Textilindustrie betreffen. Zu den wichtigsten Maßnahmen zur Vorbeugung und Abschwächung gehören u. a:

- Verbindliche Ökodesign-Anforderungen

- Erhöhung der Haltbarkeit und Langlebigkeit von Produkten

- Verringerung der Menge der verwendeten gefährlichen Chemikalien

- Verbot der Vernichtung von unverkaufter Kleidung

- Vorbeugungs- und Reduzierungsmaßnahmen, die auf die unbeabsichtigte Freisetzung von Mikroplastik abzielen

- Vorwaschen in industriellen Fertigungsbetrieben

- Kennzeichnung von Mikroplastik-Emissionen

- Innovative Textilien und Mindestanteil an recyceltem Material

- Obligatorische Waschmaschinenfilter

- Standardisierung von Testmethoden zur Überwachung der Freisetzung von Mikroplastik

- Technologien zur Vermeidung von Mikroplastik im Klärschlamm von Kläranlagen

- Entwicklung eines digitalen Produktpasses für Textilien und Überarbeitung der Textilkennzeichnungsverordnung

- Initiative für „Green Claims“

- Angaben zum ökologischen Fußabdruck von Produkten verlässlich, vergleichbar und überprüfbar in der gesamten EU zu machen

- Erweiterte Herstellerverantwortung, verstärkte Wiederverwendung und Recycling von Textilabfällen

- Einführung parallel zur Verpflichtung im Rahmen der EU-Abfallgesetzgebung, bis zum 1. Januar 2025 eine getrennte Sammlung von Textilabfällen einzuführen

Der erste Schritt zur Festlegung geeigneter Maßnahmen und Grenzwerte besteht darin, ein Verständnis dafür zu erlangen, wie viel Mikroplastik entlang der Wertschöpfungskette freigesetzt wird, einschließlich der Frage, wie das Waschen der Textilien und die verschiedenen Parameter (d. h. Temperatur, Stoffart, Waschmittel, Waschdauer, Top- vs. Frontlader-Maschinen usw.) das Ausscheidungsverhalten der Textilien in der Gebrauchsphase beeinflussen.

Da jedoch 80 % der Umweltauswirkungen eines Textils bereits in der Entwurfsphase festgelegt werden, sollte die Vermeidung von Mikroplastikemissionen an der Quelle im Vordergrund stehen, wobei auch die Auswirkungen der Herstellungsverfahren, der Erfassung von Mikroplastik an der Quelle und der Textileigenschaften auf die Freisetzung von Mikroplastik berücksichtigt werden müssen.

Die verwendeten Nachweis- und Messverfahren (d. h. Probenahmevolumen, Filtermaschengröße, Materialbeschaffenheit) wirken sich ebenfalls auf die gemeldete Anzahl von Mikroplastik aus. Daher ist die Entwicklung standardisierter Probenahme- und Nachweismethoden entscheidend für zuverlässige Vergleiche der Mikroplastikfreisetzung und die Bewertung der Verringerungseffekte.

Was wir als Verbraucher tun können, um die Freisetzung von Mikroplastik zu verringern

Ausgehend von den Ergebnissen unseres Waschmaschinenprojekts haben wir festgestellt, dass kleine Schritte einen großen Unterschied machen können. Die Reduzierung der Waschtemperaturen (z. B. von 60 °C auf 30 °C), die Verringerung der Umdrehungen pro Minute (z. B. von 1200 auf 600 Umdrehungen pro Minute) und die Verwendung von Waschmittel tragen alle dazu bei, die Freisetzung von Mikrofasern zu minimieren.

Copyright Wasser 3.0

Sicherstellung effizienter und nachhaltiger Maßnahmen zur Freisetzung von Mikrofasern

Weitere Aspekte bei der Bekämpfung der unbeabsichtigten Freisetzung von Mikroplastik aus synthetischen Textilien über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sind

- Das Vorwaschen von Textilien setzt voraus, dass die industriellen Kläranlagen für die Entfernung von Mikroplastik ausgerüstet sind (beim ersten Waschen werden mehr Mikrofasern freigesetzt, und der Großteil der Textilproduktion findet in Regionen ohne angemessene Abwasserbehandlung statt).

- Mikrofaserfilter für Waschmaschinen sollen 80 % der Mikrofaseremissionen auffangen (angebrachte Filter) bzw. 21 bis 54 % bei Geräte, die in der Waschmaschine verwendet werden (z. B. Cora Ball or Guppyfriend); die verbleibenden Mikrofasern werden an die Kläranlage abgegeben, so dass die Abwasserbehandlungsverfahren für eine bessere Entfernung von Mikroplastik angepasst werden sollten.

- Bei Mikrofaserfiltern für Waschmaschinen besteht die Gefahr einer unsachgemäßen Entsorgung und Behandlung sowohl der angesammelten Mikrofasern als auch der gebrauchten Filter

- Notwendige Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Rolle, die Textilien bei der Verschmutzung durch Mikroplastik spielen (einschließlich des Wissens, dass Mikrofasern und synthetische Textilien aus Kunststoffen hergestellt werden)

- Verlässliche und transparente Kennzeichnung und Zertifizierung der Nachhaltigkeit von Textilien entlang der Wertschöpfungskette mit einer Einigung auf Kriterien und Messgrößen für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

Wer echt nachhaltig werden möchte, braucht einen langen Atmen

Die textile Wertschöpfungskette ist eine komplexe globale Herausforderung. Es gibt jedoch verschiedene Hebel für Lösungen der Kreislaufwirtschaft in Bezug auf synthetische Textilien, die ihre Nachhaltigkeit verbessern und ihre Gesamtauswirkungen auf Klima und Umwelt verringern können. Um die unbeabsichtigte Freisetzung von Mikroplastik zu verringern, müssen Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ergriffen werden, vom Materialdesign über die Verwendung bis hin zur Entsorgung. Und da Abwasser nach wie vor einer der Hauptwege für Mikroplastikemissionen ist, selbst bei Verwendung von Waschmaschinenfiltern, sind verbesserte Abwasserbehandlungsverfahren, die auf die Entfernung von Mikroplastik abzielen, eine entscheidende Komponente zur Verringerung ihres Eintrags in die Umwelt.

Und was halten wir von den geplanten Maßnahmen?

Aus unserer Sicht ist die Datenlage bzgl. der Eintragsmengen von Mikroplastik z.B. aus Waschprozessen oder aus der Textilproduktion bzw. -veredelung nach wie vor nicht wirklich und umfangreich beziffert. Die vorgeschlagenen Maßnahmen beruhen in den meisten Fällen auf Schätzungen oder Ableitungen, ohne dass sich vorher über die Auswirkungen der Maßnahmen (z.B. was hat das Nachrüsten von Waschmaschinen oder der gesetzlich angeordnete Neukauf für einen Mikroplastik-Footprint, Recycling-Rate, etc...) oder auch mit der Sinnhaftigkeit einer (überproportional zügigen, weil einfachen) Einführung beschäftigt wurde.

Ohne die Datenbasis wirkt jedes Handeln auf der Seite des Gesetzgebers / der Politik wie ein verzweifelter Schritt hin zu einem besseren Gefühl und weniger zu echtem messbarem positivem Impact.

Bei Wasser 3.0 teilen wir die Meinung, dass wir schnell ins Handeln kommen müssen, um auch in Zukunft sauberes, genießbares, nutzbares Wasser zu haben. Wir stehen jedoch auf der Seite der Gesellschaft und halten es mit transparenter Kommunikation. Für uns sind die geplanten Maßnahmen zu wenig wissenschaftlich fundiert und zu wirtschaftlich in Richtung der Konsument:innen getrieben . Den Konsumenten die Verantwortung für die Reduktion der Mikroplastik-Emissionen in Waschprozessen aufzubürden ist vielleicht ein schneller, aber schlicht der falsche Weg, wenn doch das viel diskutierte Vorsorgeprinzip greifen müsste und demnach die Impact-reichen Hebel in der Industrie zu finden wären. Wir, die Konsument:innen stehen am Ende der Wertschöpfungskette.

Bei Wasser 3.0 liefern wir tagtäglich an der Erhebung der Daten und somit der Schaffung der Grundlage für effizientes, nachhaltiges Handeln und der Identifikation der zukunftsfähigen Hebel für Wasser ohne Mikroplastik.

Und Sie können uns dabei unterstützen.