Sport und Mikroplastik

27. Juni 2023

Waschmaschinen-Studie zu Mikroplastik veröffentlicht

23. September 2023Chemikalien für die Ewigkeit: Was steckt hinter per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen - oder kurz: PFAS? (1/2)

Von antihaftbeschichteten Pfannen, über Skiwachs bis hin zu wasserdichter Kleidung - PFAS (per- und polyfluoralkylierte Chemikalien) scheinen das moderne Leben revolutioniert zu haben. Sie sind wie Kunststoffe unsere Alltagshelfer, geben jedoch aufgrund ihrer hohen Persistenz (Widerstandsfähigkeit gegen Abbau), ihrer Toxizität und ihrer schädlichen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit Anlass zu großer Sorge.

Diese sogenannten "ewigen Chemikalien" werden seit den 1940er Jahren in der Industrie verwendet und wurden bereits in den 1970er Jahren im menschlichen Blut nachgewiesen. PFAS kontaminieren die Luft, das Wasser und den Boden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Kürzlich wurde sogar festgestellt, dass das Regenwasser an den meisten Orten der Welt PFAS enthält, die weit über Grenzwerten liegen, bei denen man keine schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt erwartet.

Im Februar 2023 veröffentlichte die ECHA ihren Vorschlag für ein PFAS-Verbot. Schon jetzt wird über Ausnahmen diskutiert, dabei ist das Problem bekannt und Lösungen rar und dringend benötigt. In unserem zweitteiligen Blog steigen wir tiefer in die Materie ein und wagen Einschätzungen und Ausblicke.

Was verbirgt sich hinter PFAS?

PFAS (Per- und Polyfluoralkyl-Verbindungen) sind eine große Klasse von über 9000 synthetischen (von Menschen hergestellten) nicht aromatischen, organischen Chemikalien, wobei die Zahl der PFAS-Chemikalien Jahr für Jahr weiter zunimmt, da immer mehr entwickelt und hergestellt werden. Sie werden in vielen Industriezweigen wegen ihrer wasser-, schmutz- und fettabweisenden Eigenschaften, ihrer thermischen und elektrischen Isolierung und ihrer Haltbarkeit unter extremen Bedingungen eingesetzt.

Bei PFAS-Verbindungen handelt es sich um Stoffe, die mindestens ein vollständig fluoriertes Methyl- oder Methylen-Kohlenstoffatom enthalten, an das kein weiteres Wasserstoffatom oder Halogenatom (Chlor, Brom, Iod) gebunden ist. (Anmerkung: Sind weitere Halogene am Kohlenstoffatom gebunden, gehört die Verbindung zur Substanzklasse Halogen-Kohlenwasserstoff-Verbindungen. Trägt die Verbindung Fluor und Chlor als Substituenten gehören diese zu den FCKW).

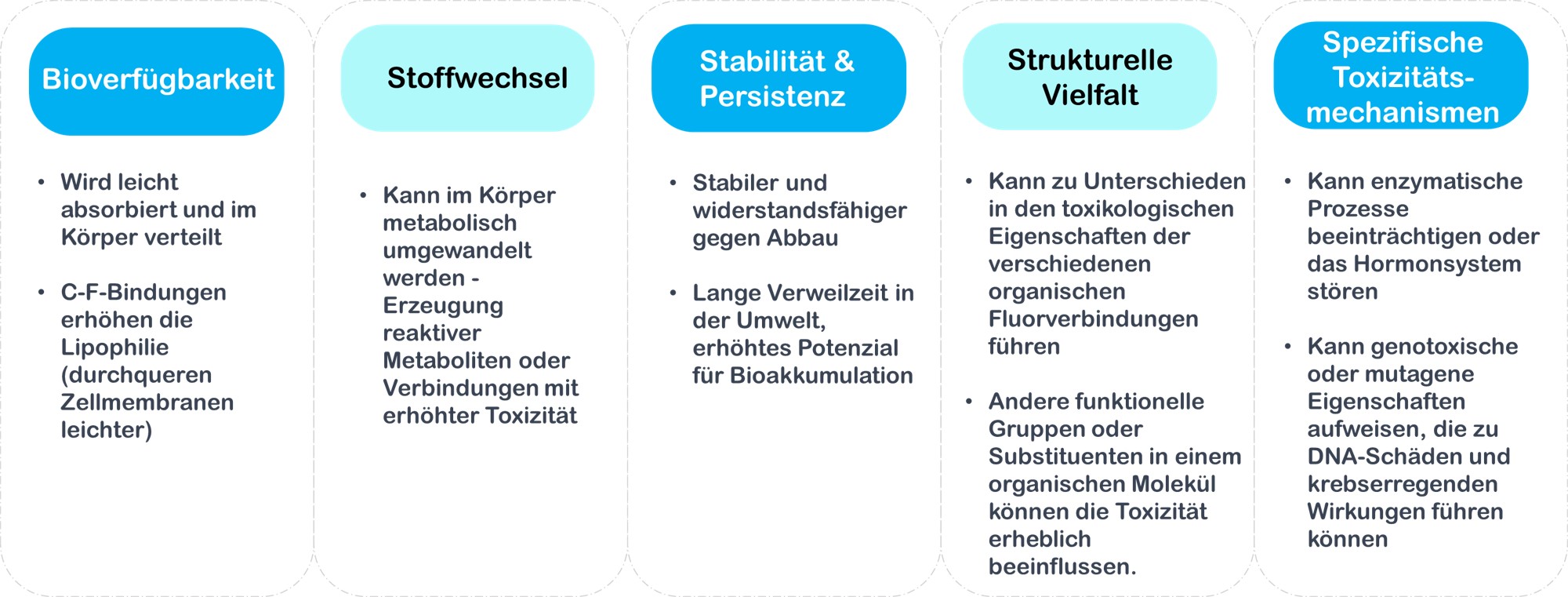

Warum sind PFAS gefährlich?

PFAS-Substanzen bestehen aus langen Kohlenstoffketten, wobei mindestens an einem Kohlenstoffatom eine vollständige Fluorierung stattgefunden hat. Dies bedeutet soviel, dass alle Wasserstoffatome an diesem Kohlenstoffatom durch Fluoratome ersetzt wurden.

Die C-F Bindung ist eine der stärksten Bindungen in der organischen Chemie (Fluor ist das elektronegativste Element im Periodensystem),. Verbindungen mit C-F-Bindungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr widerstandsfähig gegenüber thermischen, chemischen oder biotischen Abbau sind. Diese Beständigkeit bedeutet aber auch, dass sie nahezu unzerstörbar sind. PFAS-Verbindungen reichern sich in den Umweltkompartimenten (Wasser, Boden, Luft), insbesondere im Wasser an und werden nicht auf natürlichem Weg abgebaut.

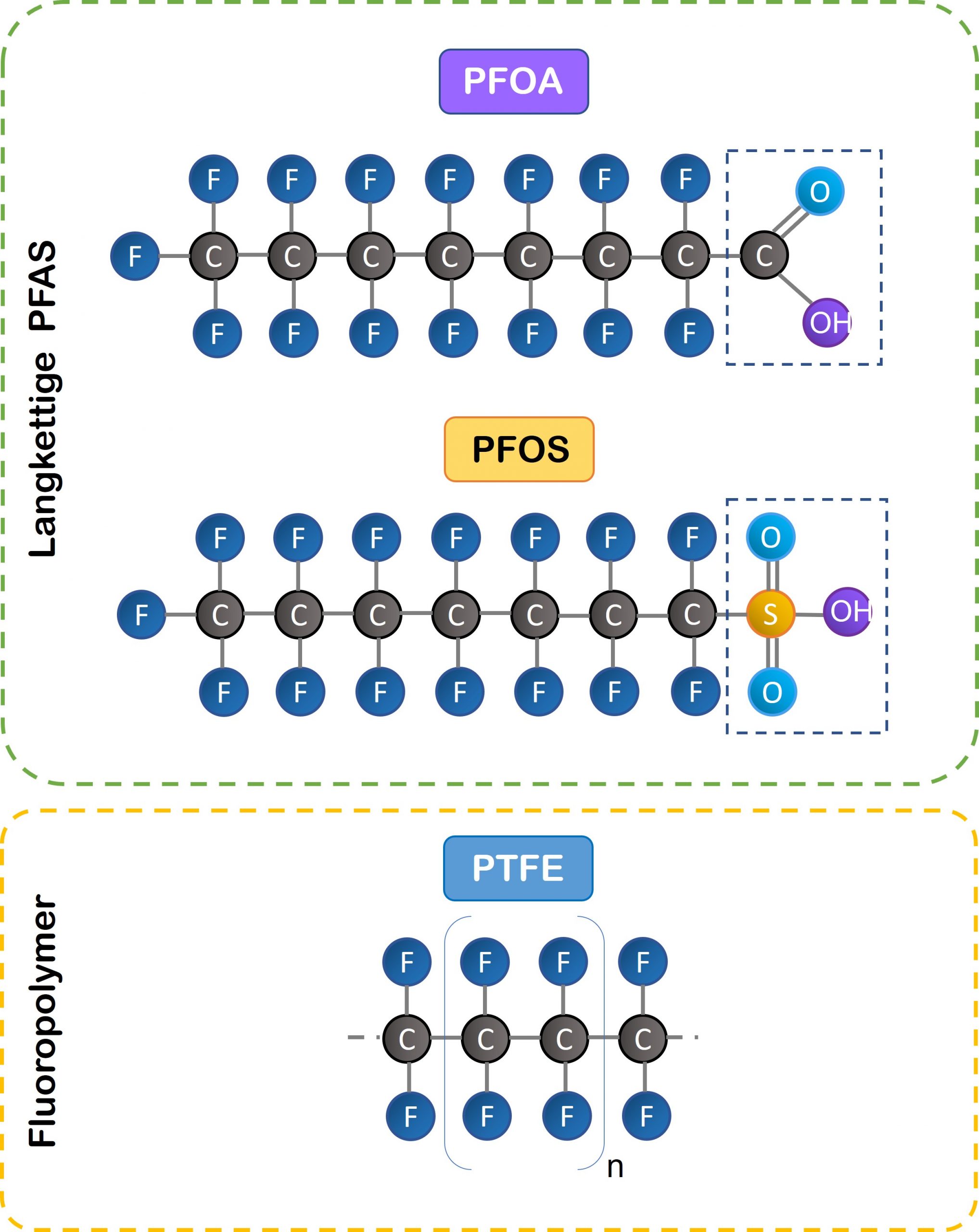

Die Einstufung der PFAS-Verbindungen erfolgt nach Kettenlänge. Man unterscheidet hierbei kurz- oder langkettig, wobei langkettige Verbindungen sechs oder mehr Kohlenstoffatome besitzen.

Zwei der bisher am meisten verwendeten und untersuchten PFAS sind Perfluoroctansäure (PFOA) und Perfluoroctansulfonat (PFOS). Diese langkettigen, nicht-polymeren PFAS wurden bis 2020 aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften häufig in Produktions- und Konsumgütern (z. B. Fleckenschutzmittel, Feuerlöschschäume, industrielle Prozesse) verwendet. Die Verbindungen sind bereits durch verschiedene europäische und internationale Gesetze verboten bzw. in ihren Verwendungsmengen eingeschränkt worden (PFOS seit 2006 und PFOA seit 2020).

Die schrittweise Abschaffung dieser Verbindungen führte zu einem Rückgang ihrer Konzentrationen im menschlichen Blut, aber die Verbindungen sind weiterhin in der Umwelt und im Menschen in teils hohen Konzentrationen nachweisbar.

Chemische Strukturen der beiden häufigsten PFAS und des wichtigsten Fluorpolymers, PTFE. Angepasst von Panieri et al. 2022.

Das Problem mit den PFAS-Verbindungen ist vielfältig und die Auswirkungen und Langzeitfolgen weitgehend unbekannt

Die gleichen Eigenschaften, die PFAS für viele Anwendungen nützlich machen (z. B. Fett-, Wasser-, Flecken-, Hitze- und Wetterbeständigkeit), machen sie auch zu einem großen Umweltproblem. Sie sind extrem beständig gegenüber natürlichen Abbauprozessen - bei einigen PFAS dauert es über 1000 Jahre, bis sie abgebaut sind - und sind oft sehr mobil, d. h. sie können über weite Strecken transportiert werden oder leicht in Grund- und Oberflächengewässer gelangen.

Außerdem reichern sie sich aufgrund ihrer geringen Abbaugeschwindigkeit in der Umwelt an, was wiederum zu einer erhöhten Exposition von Menschen und anderen Organismen führt. Dies ist ein großes Problem, da PFAS bereits in extrem niedrigen Konzentrationen (ppb, parts per billion) giftig sind. Und da PFAS amphiphil sind, können sie sich im Fettgewebe oder im Blutkreislauf von Organismen bioakkumulieren, was zahlreiche negative Auswirkungen auf Organismen und die menschliche Gesundheit hat.

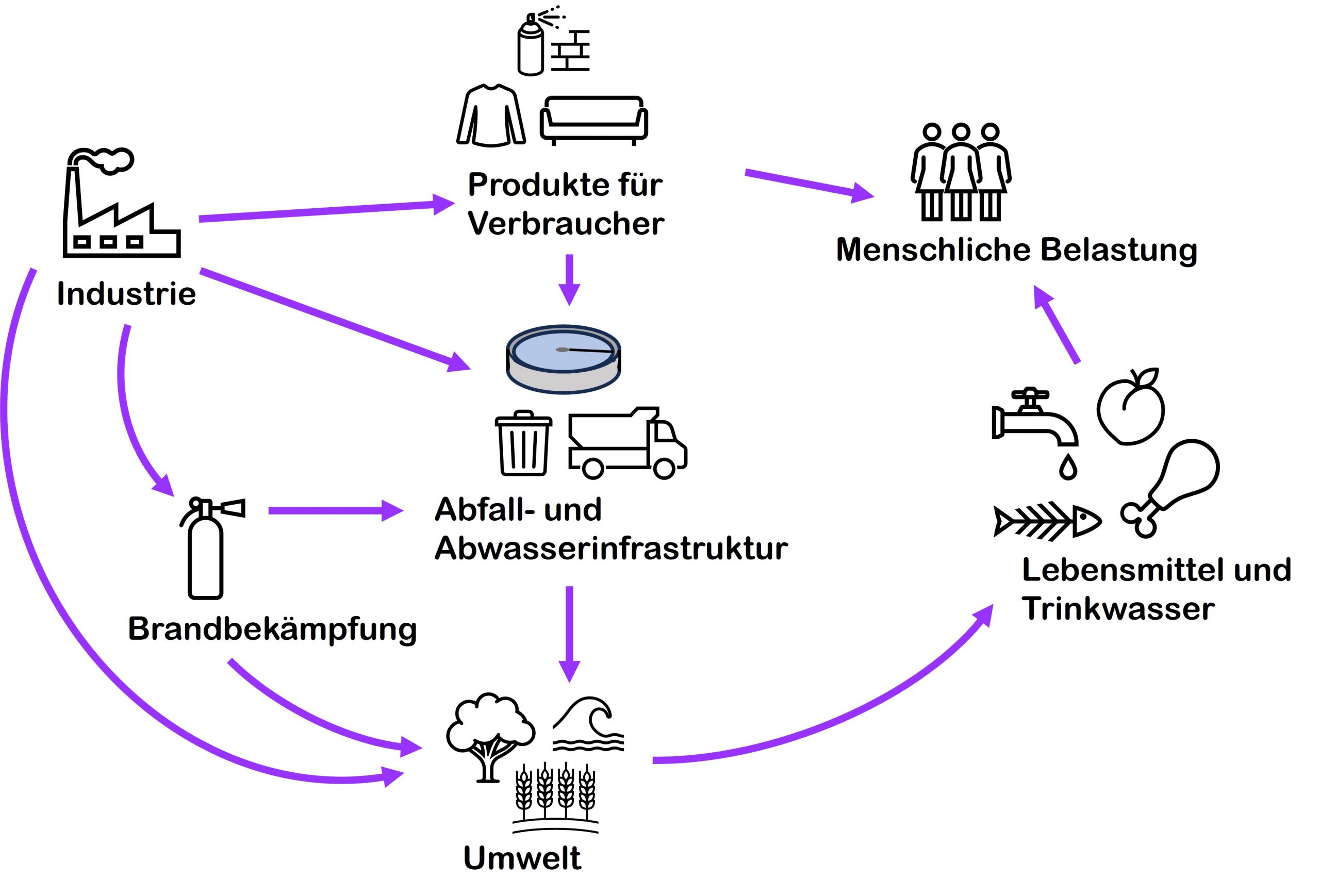

Wie und in welchen Mengen gelangt PFAS in die Umwelt?

PFAS werden im Laufe des Lebenszyklus eines Produkts in die Umwelt freigesetzt - von der Herstellung über die Verwendung bis zur Entsorgung. Es wird geschätzt, dass allein im Jahr 2020 140.000 bis 310.000 Tonnen PFAS auf den EU-Markt gebracht werden.

Der Transport von PFAS erfolgt hauptsächlich über die Luft oder wenn sie in Wasser gelöst oder dispergiert werden. Sie können aus den nachfolgend zusammengefassten Quellen über Abwasser- und Regenwassereinleitungen, Oberflächenwasserabfluss, Leckagen und Verschüttungen sowie Grundwassersickerungen in die Umwelt gelangen, wobei Wasser die wichtigste Umweltsenke für lang- und kurzkettige PFAS ist.

PFAS in der städtischen Umwelt sind folgenden Ursprüngen zuzuordnen:

- Produktions- und Industriestandorte, die PFAS-haltige Produkte herstellen oder PFAS als Teil ihres Produktionsprozesses verwenden (z. B. Textilabdichtungen, Metallveredelung, Teppich- und Möbelproduktion, Kühlschränke und Reinigungsmittel)

- Brandübungs-/Brandbekämpfungsstätten (mit historischer Verwendung von wässrigen filmbildenden Schäumen (AFFF), insbesondere in der Nähe von zivilen und militärischen Stützpunkten und Flugplätzen)

- Industrielle und kommunale Kläranlagen --> wobei die PFAS-Belastungen oftmals aus vorgelagerten Quellen wie Industrie, Haushaltsprodukten und menschlichen Abfällen stammen; die verfügbaren Behandlungsoptionen (einschließlich fortgeschrittener Behandlung) zerstören PFAS nicht

- Entsorgungseinrichtungen für feste Abfälle (z. B. Deponien) -->Endlager für PFAS-kontaminierte Abfälle aus der verarbeitenden Industrie, Schlämme und Klärschlämme aus Kläranlagen, Schäume aus Feuerwehraktivitäten und andere Materialien wie beschichtete Textilien und Kochmaterialien

Unser Wasser und die Wasserqualität schützen vs. Kommunale Kläranlagen am Limit

Herkömmliche dreistufige Kläranlagen sind nicht in der Lage, PFAS wirksam zu entfernen und stellen eine der Eintragspfade für PFAS in der Umwelt dar. Die PFAS-Konzentrationen in Industrieabwässern lagen an eigenen Standorten zwischen 662-1143 ng/L, während die durchschnittlichen Konzentrationen von PFOA und PFOS in kommunalen Abwässern zwischen 10 -100 ng/L bzw. 7-50 ng/L lagen. Es wurden teilweise Höchstkonzentrationen von bis zu 1 µg/L festgestellt. Diese Abwasserkonzentrationen, die in der Regel direkt in Oberflächengewässer fließen, überschreiten bereits die von einigen Ländern, wie z. B. Australien, vorgeschlagenen Richtlinien für die Trinkwasserqualität von 0,07 µg/L für PFOS und 0,56 µg/L für PFOA.

Aufgrund der Tatsache, dass PFAS in kommunalen Kläranlagen (in der biologischen Behandlung) nicht abgebaut werden können, werden sie durch herkömmliche Behandlungsverfahren wie Belebtschlamm nicht entfernt.

Für Grund- und Trinkwasser werden bereits fortschrittliche Behandlungsverfahren wie Aktivkohle, Ionenaustauschverfahren und Membranfiltration zur Entfernung von PFAS eingesetzt. Die Wirksamkeit dieser Technologien für Abwässer wird jedoch durch die komplexe Zusammensetzung des Abwassers beeinträchtigt und ist noch nicht ausreichend untersucht.

Das PFAS-Thema ist eine Blaupause bereits bekannter Abwasserdiskussionen rund um die Mikroschadstoffe und auch Mikroplastik. Alle Gesetzte und Regulationen stehen und fallen der Plausibilität der Datensätze. Ähnlich wie auch bei Mikroplastik hat man sich im Analytikbereich auf zwei, drei PFAS-Standardverbindungen spezialisiert. Es wurde auch hier weniger auf die Weiterentwicklung innovativer Methoden gesetzt, die die Gesamtheit aller PFAS Verbindungen umfasst, damit man das Problem vollumfänglich beschreiben kann. Schon 2020 veröffentlichten wir hierzu einige Artikel, die einerseits auf das Problem in der Analytik und Datenerfassung aufmerksam machen, aber auch die wissenschaftlichen Informationen zum Schließen der analytischen Lücken lieferten.

Wie kann man den das PFAS Problem in den Griff bekommen?

Die Antwort: Durch schnelles, wirtschaftlich-uneigennütziges und ökologisch-soziales Handeln.

Die ersten Studienergebnisse im Kläranlagenumfeld haben zwar gezeigt, dass einige Aktivkohlen und Ionenaustauscherharze bei der Entfernung von PFAS aus Abwässern wirksam sein können. Beide Technologien liefern jedoch hohe Entfernungseffizienzen nur für einige (spezifische) PFAS.

Ihre Fähigkeit, kurzkettige PFAS zu entfernen, ist begrenzt, teilweise funktionell überhaupt nicht möglich. Zusätzlich zu den technischen Limitationen müssen auch sekundäre Schadstoffe und/oder die hohen Kosten und Probleme im Zusammenhang mit Regenerations- und Entsorgungsprozessen insbesondere für Ionenaustauscherharze und Aktivkohle in jegliche Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit einbezogen werden.

Auch sollte den Anwender:innen klar sein, dass bei beiden genannten Technologien sowohl Kettenlänge/Funktionsgruppe als auch die im Abwasser vorhandenen Ionen und organischen Stoffe erhebliche Auswirkungen auf die Entfernungseffizienz haben. Alles in allem stecken die Lösungen noch in den Kinderschuhen.

Was machen wir in Sachen PFAS?

Die Verbindungsklasse der PFAS ist nicht nur chemisch und umweltwissenschaftlich hochspannend, sondern auch in Sachen Technologieentwicklung bei uns auf der Agenda. In unseren Forschungsprojekten arbeiten wir an neuen innovativen Ansätzen, die unter anderem an die Kombination aus Advanced Oxidation Process, Einsatz von Aktivkohle und Wasser 3.0 PE-X® beleuchten. Schon 2016 hatten wir im damaligen universitären Forschungsprojekt RE-Fluor-X gemeinsam mit der abcr GmbH neue Ansätzen zur Entfernung von PFAS verfolgt, mussten jedoch aufgrund mangelnder Finanzierung die Forschungsarbeiten auf Eis legen.

Auch die Verbindung von PFAS und Mikroplastik ist bei uns auf der Agenda, da gerade die Tatsache, dass unsere Agglomerations-Fixierungs-Produkte / Agglomerate auch als Trägermaterialien für weitere Mikroschadstoffe fungieren können, vielfältige, neue Türen öffnet. Und jetzt kommen vielleicht Sie ins Spiel, denn:

Wir suchen Projektpartner:innen mit einem spezifischen PFAS/Mikroplastik-Problem im z.B. industriellen oder kommunalen Abwasser. Gibt es Betreiber:innen von Analytiklaboren, die an der Implementierung unserer Analytikmethode zur vollumfänglichen Detektion von PFAS-Verbindungen interessiert sind. Die entsprechenden Publikationen finden Sie hier.